Manchmal muss man Glück haben! Im Mai sah ich im Internet eine Verkaufsanzeige für ein Echolette-Bandecho. Das angebotene Gerät schien mir auf den ersten Blick das Modell NG-4 zu sein, das ich bereits in meiner Sammlung habe und das auch hier schon vorgestellt wurde. Ich habe die Anzeige deshalb erstmal gespeichert und wollte sie später in Ruhe prüfen.

Die genauere Begutachtung hat dann aber ein kleines Detail offenbart, das mein Sammlerherz höher schlagen ließ:

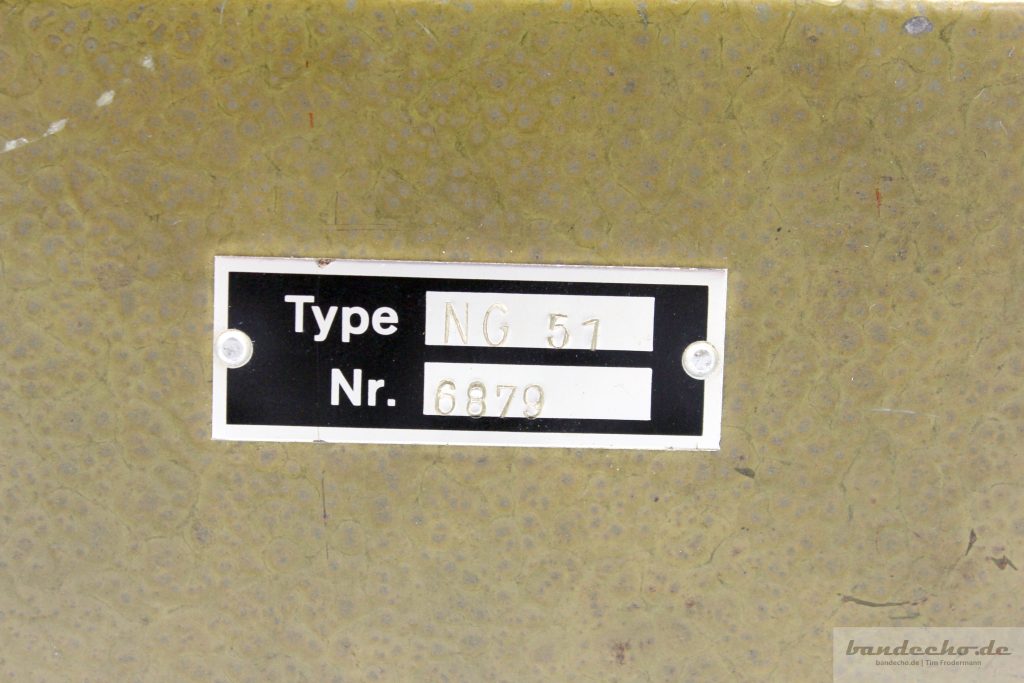

Das Gerät ist mit NG-5 gestempelt, die Seriennummer 6126 liegt etwas oberhalb der höchsten NG-4 Seriennummern, die ich kenne (in den 5000ern) und etwas unterhalb der niedrigsten NG-51 Seriennummer (6879), die ich in meinem Echolette Seriennummern-Projekt bislang erfasst habe. Also irgendwo in der Mitte zwischen beiden Modellen.

Was weiß man über das Modell NG-5?

Wie bei allen Echolette Geräten der Anfangszeit generell recht wenig: Die einzigen beiden Nennungen eines solchen Modells finden sich im Archiv Hans Ohms, siehe die Liste aller Echolette Geräte und den Überblick zur Geschichte der Firma Echolette.

Hans Ohms hatte zur NG-5 meines Wissens nach aber nie eine eigene Modellseite erstellt, Fotos sind mir ebenfalls nicht bekannt. Deshalb hatte ich die NG-5 bislang eigentlich in das Reich der Legenden verortet: Ein Gerät, das es vermutlich nie so richtig gab und zu dem ich in den vielen Dokumenten in meiner Sammlung auch nie etwas gelesen hatte.

Das war wohl eine Fehleinschätzung, denn hier haben wir nun zumindest eine NG-5.

Was ist die NG-5? Worin unterscheidet sie sich von anderen Modellen?

Ich habe eine ausführliche Bildergalerie zur Echolette NG-5 hochgeladen, deshalb möchte ich hier nur eine Zusammenfassung der wichtigsten Eckpunkte und ein paar Ideen meinerseits liefern. Alles unter dem Vorbehalt natürlich, dass dies die einzige NG-5 ist, die ich bislang gesehen habe und kein offizieller Schaltplan vorliegt. Aber man kann es zumindest ja in ein Verhältnis zu dem Vorgänger- und Nachfolgemodell setzen, dann wird es schon ein brauchbares Bild liefern.

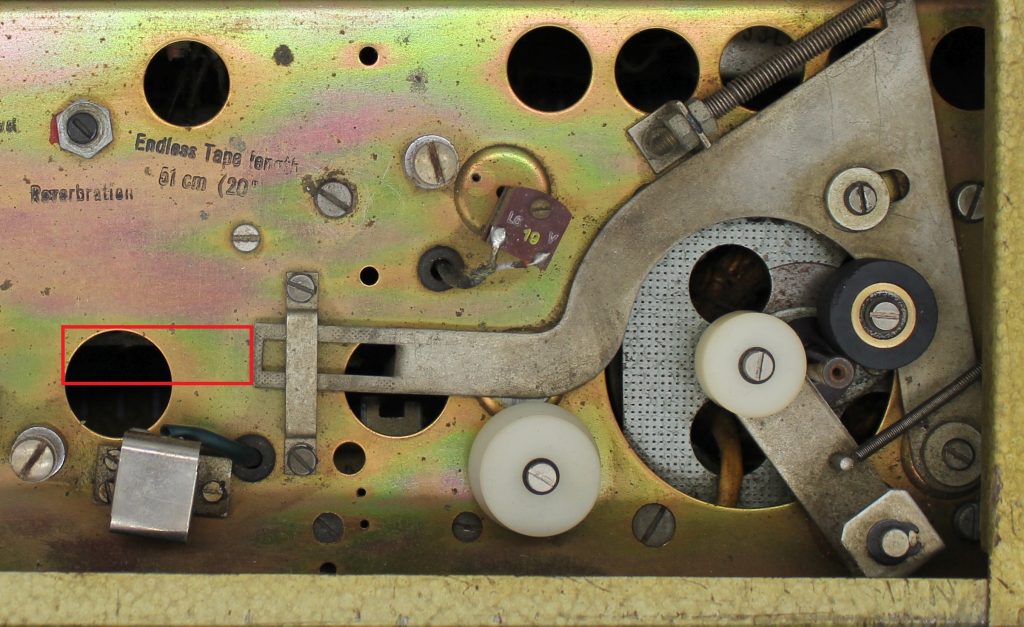

Diese NG-5 ist offenbar eine NG-4, die aber auf zwei Wiedergabeköpfe erweitert wurde, so wie man es später vom Modell NG-51 S kannte. Ihre Röhrenbestückung ist aber zu 100% der NG-4 entsprechend: 2x EF86, 2x ECC81 und 1x ECC82. Anders als bei der NG-51 S wird deshalb nicht jeder Wiedergabekopf von einer halben ECC83 verstärkt, sondern beide Wiedergabeköpfe von derselben Pentode EF86.

Wie bei der NG-51 S kann der zweite Wiedergabekopf durch das Herausziehen des mittleren großen Potentiometers auf der Vorderseite aktiviert werden.

Einen weiteren Unterschied zur NG-4 haben ich bislang nicht erkennen können.

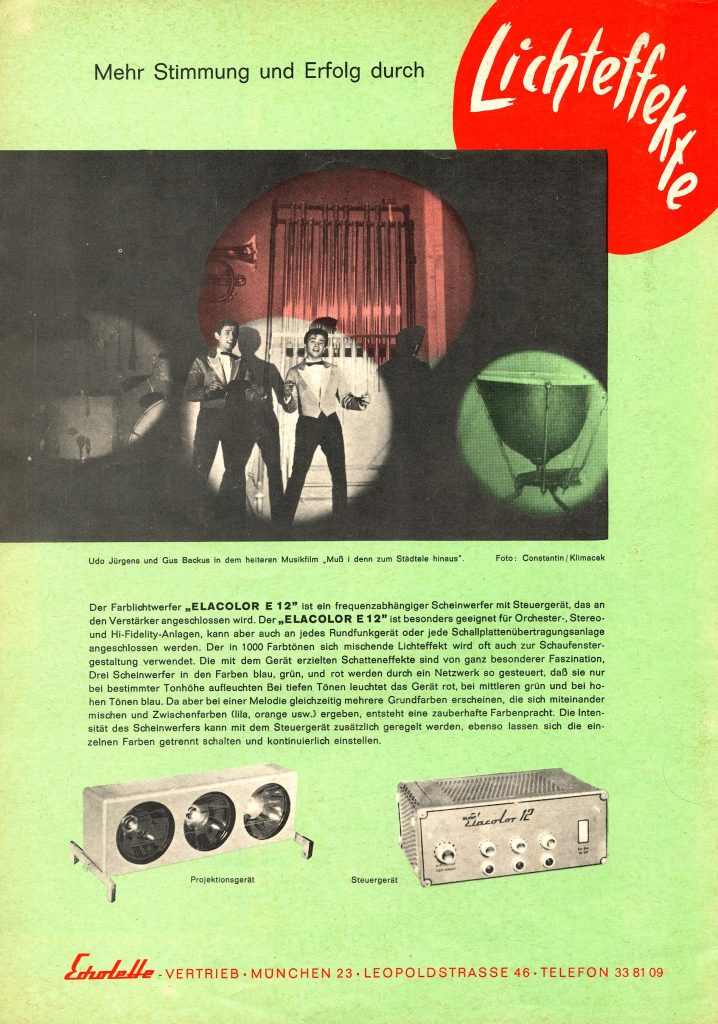

Mir ist bei der Beschäftigung mit der NG-5 wieder etwas durch den Kopf gegangen, über das ich schon öfters nachgedacht habe. In einer Ausgabe des Showbusiness-Magazins konnte man Anfang der 1960er Jahre lesen:

Könnte die Bezeichnung NG-5 gar kein Name für ein neues Serienmodell gewesen, sondern als Sammelbezeichnung für umgebaute NG-3 und NG-4 verwendet worden sein? Es dürfte jedenfalls sicher sein, dass für 35 bis 50,- DM bestimmt niemand die komplette Schaltung einer NG-3 oder NG-4 ausgebaut und durch das Innere einer damals über 1000,- DM teuren NG-51 ersetzt haben wird. Plus einer kompletten Einstellung von Mechanik und Bandlauf. Früher war zwar mehr Service, aber das kann ich mir dann doch nicht vorstellen, weil es überhaupt nicht wirtschaftlich erscheint. Warum sollte bei so sagenhaft günstigen Upgrade-Konditionen dann noch jemand das teure, neue Modell kaufen?

Ich halte es deshalb nicht für abwegig, dass mit „Umbau auf das Prinzip der NG-51“ der Einbau und die Verdrahtung für einen zweiten Wiedergabekopf gemeint gewesen sein könnte und wir hier genau das Ergebnis eines solchen Umbaus sehen.

Dieses konkrete NG-5 Modell hat zusätzlich zu dem bereits Gesagten noch ein paar weitere Besonderheiten, die aber zeitgenössische Umbauten bzw. Reparaturen sein dürften. Hierauf möchte ich kurz eingehen, ich denke aber, dass dies keine allgemeinen Erkennungsmerkmale einer NG-5 sind.

Nahe der Drehkondensatoren für die Einstellung des HF-Bias findet sich ein Tauchtrimmer. Ich gehe davon aus, dass einer oder mehrere der originalen Drehkondensatoren defekt sind, weil auch an einer weiteren Stelle noch ein Kondensator mit festem Wert über einen Drehkondensator gelötet wurde.

Einer der Aufsprechstrom-Trimmer wurde ebenfalls durch ein Ersatzteil anderer Bauform ersetzt.

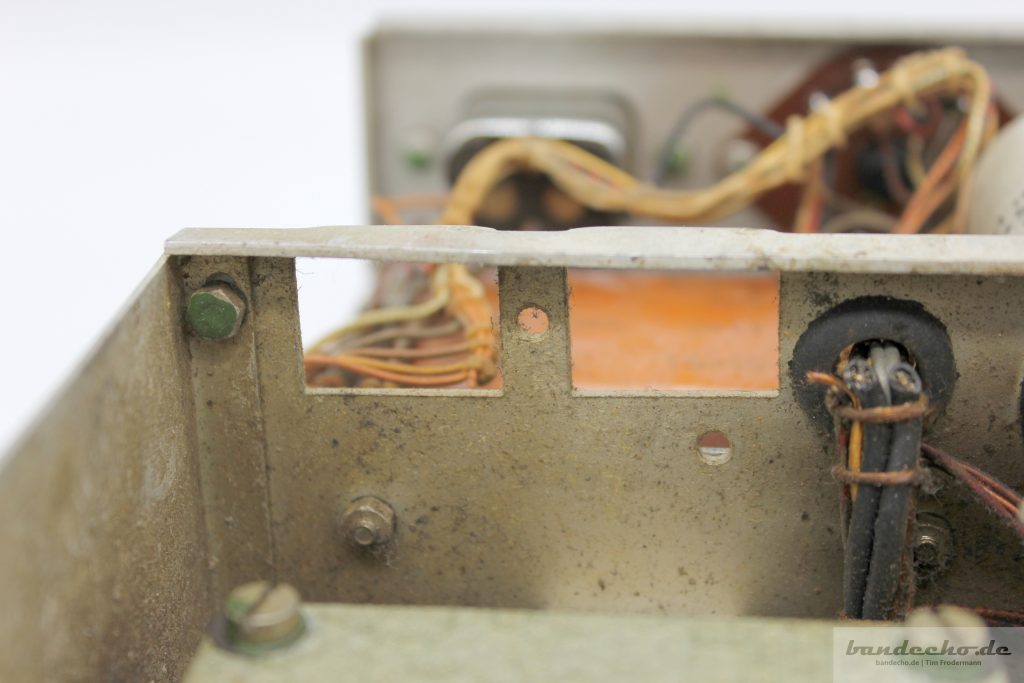

Am Ausgang (!) findet sich ein kleiner Übertrager, der mit den Pins 1 und 3 der DIN-Ausgangsbuchse verbunden ist, sowie auch mit Pin 2 (Masse). Für mich sieht das aus, als ob hier ein symmetrischer Ausgang nachgerüstet werden sollte.

Die Übertrager-Halterung an einem der Potentiometer ist ganz gut gemacht und sitzt sehr stramm, sie scheint aber nachträglich an das Poti angelötet worden zu sein.

Bei der NG-5 ist vermutlich irgendwann einmal der Netzschalter kaputt gegangen, dieser fehlt komplett und das Gerät ist durch feste Verbindung der geeigneten Drähte nun auf „Dauer-An“ festgelegt, sobald der Netzstecker eingesteckt wird. Der verbleibende mechanische Ein-/Aus-Knopf rückt nur noch die Andruckrolle vom Capstan weg.

Eine Zirkus-Echolette

Ich habe in der Überschrift „Manege frei“ geschrieben und das hat einen Grund: Denn diese Echolette hat eine ganz interessante Geschichte. Sie ist ein waschechtes Zirkus-Gerät!

In den 60er Jahren kam sie im Circus Rebernigg zum Einsatz, dem „Österreichischen Nationalcircus“, und wurde bis heute in der Familie aufgehoben.

Hier gibt es ein Prospekt des Circus Rebernigg (pdf, 35 MB), das ich dankenswerter Weise zusammen mit der Echolette erhalten habe und das neben ihr in mein kleines Museum einziehen wird.